'이정하' 기자의 전체기사

-

문화재 국가유산청, '합천 해인사 영산회상도' 국보 지정 기념행사 개최

법왕청신문 이정하 기자 | 국가유산청은 2월 18일 오후 1시 합천 해인사 성보박물관(경남 합천군)에서 '합천 해인사 영산회상도'가 국보로 지정된 것을 기념해 해인사 신도들과 지역주민이 함께 하는 기념행사를 개최한다. 1997년 보물로 지정된 후, 30여 년 만에 국보로 승격된 '합천 해인사 영산회상도'는 2002년 성보박물관으로 옮기기 전까지 해인사 대적광전 우측 벽에 걸려 있던 불화로, 화면 하단의 화기(畵記)를 통해 1729년(조선 영조 5년)이라는 제작 연대와 의겸(義謙)을 비롯한 여성(汝性), 행종(幸宗), 민희(敏熙), 말인(抹仁) 등 제작 화승(畵僧)들을 명확히 알 수 있는 작품이다. 이 가운데 제작 책임자 격인 의겸을 붓의 신선인 ‘호선(毫仙)’이라는 특별한 호칭으로 기록하여 그의 뛰어난 기량을 짐작할 수 있다. 의겸은 18세기 조계산과 지리산을 거점으로 전라·경상도 지역을 넘나들며 왕성하게 활동했던 화승으로, '합천 해인사 영산회상도'는 의겸의 대형 불화 제작 기량을 엿볼 수 있는 작품이다. 특히, 비단 바탕에 채색으로 석가여래가 설법하는 장면을 묘사했는데, 가운데 석가여래는 크게 부각시키고 나머지 도상들은 하단에서부터 상단으로 갈수록 작게

- 이정하 기자

- 2025-02-18 11:43

-

문화재 대구 불광사 지장시왕도, 시(市) 유형문화유산 신규 지정

법왕청신문 이정하 기자 | 대구광역시는 2월 10일자로 대한불교조계종 불광사 소장 ‘대구 불광사 지장시왕도’를 대구광역시 유형문화유산으로 지정했다. 지장시왕도(地藏十王圖)는 지장보살을 본존으로 하여 명부(冥府, 염라대왕이 있는 저승)에 있는 10명의 시왕을 함께 그린 불화를 일컫는다. 그 중 ‘대구 불광사 지장시왕도’는 지장보살을 중심으로 명부의 모든 권속들과 육광보살을 표현하고 있어 지장시왕도 형식 가운데 가장 복잡한 형식을 띠고 있다. 이 지장시왕도는 비단에 채색한 불화로, 1747년(영조 23)에 자환(自還)이 수화승으로 제작했다. 자환은 팔공산 지역의 의균화파를 계승한 운부사(雲浮寺) 밀기(密機)의 제자로서 그의 작품에 보이는 적색과 녹색의 강한 대비, 가는 선을 사용한 인물 묘사는 팔공산화파의 18세기 양식을 잘 보여준다. 이 작품은 조성연대가 확실하고 18세기 전반의 지장시왕도로 희소성이 높으며, 화풍과 도상 또한 우수하고 보존 상태가 양호해 대구광역시 유형문화유산으로 지정하여 보존하게 됐다. 이재성 대구광역시 문화체육관광국장은 “문화유산적 가치가 뛰어난 대구 불광사 지장시왕도를 시 유형문화유산으로 신규 지정하면서, 우리 시는 총 334건의 국가유

- 이정하 기자

- 2025-02-12 12:15

-

주지 국청사, 광주시에 이웃돕기 백미 200포 기탁

법왕청신문 이정하 기자 | 대한불교 조계종 국청사 서호 주지스님이 어려운 이웃을 돕기 위해 광주시에 백미 200포(4㎏, 300만 원 상당)를 기탁했다. 서호 주지스님은 지난 6일 기탁식에서 "많은 분의 관심과 성원으로 백미를 전달하게 됐다"며 "따뜻한 마음과 함께 십시일반 모은 백미가 도움이 필요한 곳에 잘 쓰이기를 바란다"고 소감을 밝혔다. 방세환 광주시장은 "국청사 신도들과 수많은 대중의 손길로 모인 백미를 기탁해 주셔서 감사드린다"며 "경제적으로 어려움을 겪는 저소득층 가구에 잘 전달하겠다"고 감사의 뜻을 전했다. 국청사는 지역 사회와의 상생을 실천하며 지속적으로 이웃을 위한 나눔 활동을 이어가고 있다. 이번 기탁을 통해 어려운 이웃들에게 따뜻한 정을 나누고, 지역 사회에 희망을 전하는 계기가 될 것으로 기대된다.

- 이정하 기자

- 2025-02-12 12:13

-

사찰 일정스님의 “禪의 人間像” 참된 인간됨을 향하여

법왕청신문 이정하 기자 | 우리는 모두 인간으로 태어나지만, 참된 인간이 되기는 쉽지 않습니다. 禪선은 단순한 수행 방법이 아니라, 인간이 어떻게 살아야 하는가에 대한 깊은 깨달음의 길을 제시합니다. 선의 길을 걷는 이는 비우되 가득 찬 삶을 살아갑니다. 욕망과 집착을 내려놓아 텅 비었지만, 그 안은 자비와 지혜로 충만합니다. 비울수록 가득 차고, 내려놓을수록 온전해지는 것입니다. 내면을 비울수록 더 넓은 세상을 품을 수 있습니다. 진정한 인간은 자신의 번뇌와 욕망을 다스리고, 남을 위해 기꺼이 자신을 내어줄 줄 아는 사람입니다. “큰 그릇은 더디 채워지고, 큰 사람은 더디 이루어진다.” 선에서는 ‘무심無心’을 강조합니다. 무심이란 아무 생각이 없다는 뜻이 아니라, 인위적으로 꾸미지 않고 본래의 참된 나로 살아가는 것입니다. 어린아이가 맑은 눈으로 세상을 바라보듯이, 우리는 세속의 때를 벗고 순수한 본성으로 돌아가야 합니다. 남에게 보이기 위해 사는 것이 아니라, 있는 그대로의 자기 자신으로 존재하는 것—이것이 선이 말하는 인간상입니다. “산은 산이요, 물은 물이다.” 이것이 선에서 말하는 있는 그대로의 인간됨입니다. 선의 인간은 특정한 장소나 순간에만 깨어

- 이정하 기자

- 2025-02-12 11:52

-

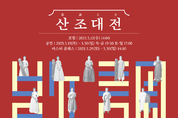

생활 2025 ‘산조대전’, 산조의 가치와 비범한 음악의 여정

법왕청신문 이정하 기자 | 서울돈화문국악당이 산조의 음악적 가치를 조명하는 기획공연 ‘2025 산조대전’을 3월 12일부터 30일까지 개최한다. 이 공연은 현대를 대표하는 28명의 예인들이 산조의 전통과 계승을 위해 들려주는 진정한 원형 소리를 감상할 수 있는 뜻깊은 자리다. 산조散調는 흩어진 가락이라는 뜻을 지니며, 한국 민속악을 대표하는 기악 독주곡이다. 연주자는 고수와 함께 무대에 올라 정해진 장단 속에서 자유로운 표현을 펼치며, 개인의 기량과 음악성을 마음껏 발휘할 수 있다. 올해로 5회차를 맞이한 ‘산조대전’은 유파별 산조의 깊이와 흐름을 보여주는 서울돈화문국악당의 대표 공연으로 자리 잡았다. ‘2025 산조대전’의 첫 무대에는 국립국악원 창작악단 김은수 부수석(한갑득류 거문고산조), 고령 전국우륵가야금경연대회 대통령상을 수상한 유희정(함동정월류 가야금산조), 서울대학교 국악과 김경아 교수(박범훈류 피리산조)가 오른다. 또한 국립국악원 민속악단 한민택 지도단원(거문고, 3.14.), 이화여자대학교 음악대학 곽은아 학장(가야금, 3.28.) 등 국내 최정상 연주자들이 출연해 산조의 진수를 선보인다. 공연뿐만 아니라 ‘산조대전’ 기간 동안 산조와 관련된

- 이정하 기자

- 2025-02-12 11:32

-

사회일반 [曇華風月담화풍월]...흠흠신서欽欽新書

법왕청신문 이정하 기자 | 정의로운 사회를 유지하기 위해 법은 공정성과 신뢰를 바탕으로 운영되어야 한다. 조선 후기 실학자 다산 정약용(丁若鏞, 1762~1836)은 『흠흠신서欽欽新書』를 저술하며 형법의 합리적 집행과 억울한 옥사獄事를 방지하는 방안을 모색했다. 이는 당시 사법제도를 개선하려는 노력의 일환이었으며, 공정한 재판을 위한 중요한 지침으로 평가받고 있다. 현대사회에서도 사법제도의 공정성과 신뢰 확보는 중요한 과제이며, 이를 위해 형사소송법 개정과 같은 법적 조치가 이루어져 왔다. 2020년 개정된 형사소송법은 검사가 작성한 피의자신문조서가 피의자가 그 내용을 부인할 경우 증거로 인정되지 않도록 규정했다. 이는 피의자의 방어권을 강화하고 검찰 수사의 공정성을 높이기 위한 조치였다. 그러나 최근 헌법재판소는 윤석열 대통령 탄핵심판에서 형사 재판과는 달리, 당사자가 부인하는 검찰 조서도 증거로 채택할 수 있다고 결정하였다. 이러한 결정은 2020년 형사소송법 개정의 취지와 배치되는 것으로 평가되며, 논란을 불러일으키고 있다. 윤 대통령 측은 이를 '퇴행적 결정'이라 비판하며, 헌법재판소가 헌법을 준수해야 할 기관임에도 불구하고 스스로 국민을 속이고 헌법

- 이정하 기자

- 2025-02-12 09:19

-

사회일반 [曇華風月담화풍월]..."계엄령戒嚴令과 계몽령啓蒙令"

법왕청신문 이정하 기자 | 우리가 요즘 뉴스를 보다 보면 ‘계엄령’이라는 단어는 자주 접하지만, ‘계몽령’은 생소할 수 있다. 하지만 한자를 보면 ‘戒嚴令’과 ‘啓蒙令’ 모두 비슷한 형식을 띠고 있어 헷갈리기 쉽다. 그러나 뜻은 완전히 다르다. 계엄령은 국가가 혼란에 빠졌을 때 군이 직접 나서서 통제하는 조치를 의미한다. 전쟁, 내란, 대규모 시위 등으로 정부 기능이 마비될 위기에 선포되며, 군이 치안을 맡고 언론·출판·집회의 자유가 제한되며 국민의 이동까지 통제된다. 대표적인 사례로 1980년 5·18 민주화운동 당시 신군부가 광주에서 계엄령을 확대하며 군대를 투입했던 일이 있다. 반면, 계몽령은 국민의 인식을 바꾸기 위한 정부 정책이다. 국민을 교육하거나 개혁하기 위해 시행되며, 대표적으로 조선 말기 단발령이 있다. 당시 정부는 “이제 상투를 자르고 서양식 머리를 하라”고 강제했고, 일제강점기에는 일본이 조선인들에게 일본어 사용과 일본 문화 동화를 강요하는 황국신민화 정책을 추진했다. 이는 강제력이 수반된 계몽 정책으로 볼 수 있다. 대한민국 역사상 총 17번의 계엄령이 선포되었으며, 그중 비상계엄은 13번이었다. 주요 사례를 살펴보면 다음과 같다. 19

- 이정하 기자

- 2025-02-11 09:01

-

주지 일정스님의 “인위사상人爲思想”

법왕청신문 이정하 기자 | 오늘은 ‘인위사상人爲思想’에 대해 이야기해 보겠습니다. 인위사상이란, 인간의 의지와 노력으로 모든 것을 바꿀 수 있다는 믿음을 바탕으로 한 사상입니다. 인간의 능력과 창조성을 강조하는 이 사상은 한편으로는 발전과 개혁의 원동력이 되지만, 다른 한편으로는 자연의 도리를 거스르는 어리석음으로 이어질 수도 있습니다. 불교에서는 "무위無爲"를 중요한 가르침으로 삼습니다. 무위란 아무것도 하지 않는 것이 아니라, 자연의 흐름을 거스르지 않는 지혜로운 실천을 의미합니다. 그러나 인간은 종종 스스로의 힘으로 모든 것을 바꿀 수 있다고 착각하고, 지나친 욕망과 집착 속에서 고통을 자초하곤 합니다. 이것이 인위사상의 그늘입니다. 인위사상은 인간이 주어진 운명에 순응하는 것이 아니라, 적극적으로 개선하고 발전시키려는 태도를 의미합니다. 역사적으로 보면 인류는 이러한 태도를 통해 문명을 발전시키고, 과학과 기술을 발달시켜 왔습니다. 부처님께서도 출가 전에는 왕자로서 주어진 삶을 살 수도 있었지만, 인간의 고통을 해결하고자 하는 의지로 출가하여 깨달음을 얻으셨습니다. 또한 불교에서도 보살행菩薩行은 적극적인 자비 실천을 강조하며, 이는 인간의 의지를 통해

- 이정하 기자

- 2025-02-11 08:43

-

동영상뉴스 2025 외교·통일 K-민화공모대전, “예술로 평화와 통일을 그리다.”

법왕청신문 이정하 기자 | 오는 3월 12일부터 18일까지 인사동 한국미술관 2층에서 열리는 K-민화, k-Folk Painting, ‘2025 외교·통일 K-민화대전’이 전통과 현대가 어우러진 민화의 매력을 통해 한반도의 평화와 통일을 기원하는 특별한 예술의 장을 마련한다.

- 이정하 기자

- 2025-02-10 09:48

-

생활 2025 외교·통일 K-민화공모대전, “예술로 평화와 통일을 그리다.”

법왕청신문 이정하 기자 | 오는 3월 12일부터 18일까지 인사동 한국미술관 2층에서 열리는 K-민화, k-Folk Painting, ‘2025 외교·통일 K-민화대전’이 전통과 현대가 어우러진 민화의 매력을 통해 한반도의 평화와 통일을 기원하는 특별한 예술의 장을 마련한다. 이번 대전은 외교저널과 K-민화연구소가 공동 주최하고, (재)대한민국 명인연합회와 월간 K-민화가 주관하며, 담화문화재단, (재)K-문화진흥재단의 협찬으로 이루어진다. 전통 민화의 현대적 해석과 세계화를 위한 다양한 시도를 선보이며, 국내외 민화인들과 예술가들이 하나로 연결되는 기회를 제공한다. 이번 대전의 총상금은 1,000만 원으로, 참가자들의 작품은 다양한 온라인 플랫폼을 통해 전 세계에 소개될 예정이다. 작품의 주제는 자유롭게 선택할 수 있으며, 전통 민화를 현대적 시각으로 재해석하는 이번 대전은 국제적인 예술 교류와 네트워킹을 촉진하는 장이 될 것으로 기대된다. 또한, 재외 교포 예술 단체와의 협력으로 글로벌 무대에 도전할 기회가 주어진다. 전시 기간에는 작가와의 대화, 특별 강연 등 풍성한 부대 행사가 마련된다. 이를 통해 민화 예술의 깊이를 만끽할 수 있으며, 한국 전통문화

- 이정하 기자

- 2025-02-10 09:44

-

칼럼 曇華風月담화풍월 "초암에서"

법왕청신문 이정하 기자 | 湖月撈影호월료영 "호수의 달을 건지려 하다" 湖水無塵映月明 호수무진영월명 "호수는 먼지 없이 맑아 달빛을 밝게 비추네." 輕波一掬碎光生 경파일국쇄광생 "잔잔한 물결 한 줌 뜨니 부서진 빛이 인다." 虛浮難取縈手裏 허부난취영수리 "뜬 그림자 잡기 어려워 손안에서 맴도네." 空勞夢影滿江聲 공로몽영만강성 "공허한 노고만 남고, 강물엔 꿈의 그림자만 가득하네." 이 한시는 "호수에 비친 달을 건지려 하지만 결국 잡을 수 없다"는 내용을 통해 헛된 욕망과 허망함을 표현했다. 호수는 맑고 달빛은 선명하다. 하지만 욕망의 대상은 단지 아름답고 매력적일 뿐, 실체가 없다. 손으로 물을 떠보지만, 달빛은 깨지고 흩어진다. 잡으려 하면 사라지고 만다. 달 그림자는 본래 손에 잡을 수 없는 것이다. 욕망이란 애초에 이룰 수 없는 허상과 같기 때문이다. 결국 허망한 노력만 남고, 강물 위에는 여전히 달 그림자만 떠 있을 뿐이다. 헛된 욕심을 부려도 얻을 것은 아무것도 없다. 이 시는 "잡을 수 없는 것을 잡으려 하면 헛된 노력만 남는다"는 깨달음을 담고 있으며, 불교의 무상無常, 모든 것은 변하고 집착할 가치가 없다는 가르침과도 맞닿아 있다.

- 이정하 기자

- 2025-02-05 08:53

-

주지 일정스님의 “유연중생有緣衆生”

법왕청신문 이정하 기자 | 우리는 불법佛法을 배우고 수행하는 길에서 "유연중생有緣衆生"이라는 말을 자주 접합니다. 유연중생이란 ‘인연이 있는 중생’을 뜻하며, 불법과 인연이 있는 모든 존재를 가리킵니다. 이는 단순한 우연이 아니라, 과거에서부터 맺어온 깊은 인연 속에서 지금 이 순간 함께 불법을 나누고, 수행의 길을 함께 걸어가게 된 존재들입니다. 불교에서는 모든 존재가 인연에 의해 만나고 헤어진다고 가르칩니다. 씨앗이 적절한 토양과 비와 햇빛을 만나야 싹을 틔우듯, 우리 또한 특정한 인연이 성숙할 때 비로소 부처님의 가르침을 듣고, 그것을 이해하며 실천할 수 있습니다. 이것이 바로 유연중생의 의미입니다. 불법과 인연을 맺은 중생은 필연적으로 깨달음의 길로 나아가게 됩니다. 우리에게 주어진 불법과의 인연은 결코 가벼운 것이 아닙니다. 무량겁無量劫의 생애 속에서 수많은 인연이 얽혀 우리가 지금 이 순간 법을 듣고 수행하는 기회를 얻은 것입니다. 그러므로 우리는 이 인연을 소중히 여기고 더욱 정진해야 합니다. 또한, 우리가 맺은 인연을 통해 더 많은 중생에게 불법을 전할 수 있어야 합니다. 유연중생뿐만 아니라 아직 불법과 인연을 맺지 못한 중생도 많습니다. 우리

- 이정하 기자

- 2025-02-05 08:47

-

주지 일정스님의 “선禪의 인간상人間像”

법왕청신문 이정하 기자 | 우리는 인간으로 태어났지만, 참된 인간이 되기는 쉽지 않습니다. 선禪은 단순한 수행 방법이 아니라, 인간이 어떻게 살아야 하는가에 대한 깊은 깨달음을 제시합니다. 선의 길을 걷는 사람은 욕망과 집착을 내려놓아 텅 비우되, 자비와 지혜로 충만한 존재가 됩니다. 비울수록 가득하고, 내려놓을수록 온전한 사람이 되는 것입니다. 진정한 인간은 자신의 번뇌와 욕망을 다스리고, 남을 위해 기꺼이 자신을 내어줄 수 있는 사람입니다. “무심無心”이란 아무 생각이 없다는 뜻이 아닙니다. 인위적인 꾸밈 없이 본래의 나로 존재하는 것이며, 어린아이가 맑은 마음으로 세상을 바라보듯 순수한 본성으로 돌아가는 것입니다. “산은 산이요, 물은 물이다.” 선의 인간은 특정한 장소나 순간에만 깨어 있는 것이 아닙니다. 걷는 순간에도, 앉아 있는 순간에도, 밥을 먹을 때에도 그 순간에 온전히 존재하는 사람입니다. 일할 때는 일에 집중하고, 쉴 때는 온전히 쉬는 삶. 그것이 선에서 말하는 참된 인간의 태도입니다. 삶에는 기쁨도 있지만 피할 수 없는 고통도 있습니다. 선의 길을 걷는 이는 어떤 상황도 거부하지 않고 그대로 받아들입니다. “괴로움이 찾아오면, 그 속에서

- 이정하 기자

- 2025-02-04 10:17

-

생활 2025 외교·통일 K-민화대전, "예술로 평화와 통일을 그리다.“

법왕청신문 이정하 기자 | 오는 3월 12일부터 18일까지 인사동 한국미술관 2층에서 열리는 ‘2025 외교·통일 K-민화대전’이 전통과 현대가 어우러진 민화의 매력을 통해 한반도의 평화와 통일을 기원하는 특별한 예술의 장을 마련한다. 이번 대전은 외교저널과 K-민화연구소가 공동 주최하고, (재)대한민국 명인연합회와 월간 K-민화가 주관하며, 담화문화재단, (재)K-문화진흥재단의 협찬으로 이루어진다. 전통 민화의 현대적 해석과 세계화를 위한 다양한 시도를 선보이며, 국내외 민화인들과 예술가들이 하나로 연결되는 기회를 제공한다. 이번 대전의 총상금은 1,000만 원으로, 참가자들의 작품은 다양한 온라인 플랫폼을 통해 전 세계에 소개될 예정이다. 작품의 주제는 자유롭게 선택할 수 있으며, 전통 민화를 현대적 시각으로 재해석하는 이번 대전은 국제적인 예술 교류와 네트워킹을 촉진하는 장이 될 것으로 기대된다. 또한, 재외 교포 예술 단체와의 협력으로 글로벌 무대에 도전할 기회가 주어진다. 전시 기간에는 작가와의 대화, 특별 강연 등 풍성한 부대 행사가 마련된다. 이를 통해 민화 예술의 깊이를 만끽할 수 있으며, 한국 전통문화의 아름다움을 세계에 알릴 중요한 기회가

- 이정하 기자

- 2025-02-02 08:53

-

주지 일정스님의 "입춘대길立春大吉"

법왕청신문 이정하 기자 | 입춘立春은 24절기 중 첫 번째 절기로, 겨울이 지나고 봄이 시작됨을 알리는 중요한 시점입니다. 보통 양력 2월 4일경에 해당하며, 금년에는 2월 3일로서 대자연의 기운이 다시 살아나고 새 생명이 움트는 때입니다. 불교적으로도 입춘은 새로운 수행과 정진의 시작을 의미할 수 있습니다. 겨울 동안 움츠렸던 몸과 마음을 다시 가다듬고, 법法의 씨앗을 심어 한 해 동안 복덕과 지혜를 기르는 시기입니다. "입춘대길立春大吉"은 "입춘을 맞아 큰 길운吉運이 깃들기를 기원한다"는 뜻입니다. 여기서 "대길大吉"은 최고의 길함을 의미하며, 집안과 개인에게 복이 깃들기를 바라는 염원이 담겨 있습니다. 또한, "건양다경建陽多慶"이라는 말과 함께 사용되기도 하는데, 이는 "밝은 기운이 세워지고 경사가 많기를 바란다"는 의미입니다. 예로부터 입춘이 되면 집 대문이나 기둥에 "입춘대길 건양다경"과 같은 글귀를 적어 붙이는 풍습이 있었습니다. 이를 입춘첩立春帖이라 하며, 액운을 막고 좋은 기운을 맞이하려는 의미가 있습니다. 불교에서도 이러한 풍습을 수행과 연결하여 "입춘기도"를 하거나 "입춘 법회"를 열어 새해의 복덕과 수행의 길을 열고자 했습니다. 입춘은 단

- 이정하 기자

- 2025-02-02 08:49