법왕청신문 이정하 기자 | 글 / 담화총사, 『세계일화(世界一化)』는 초대법왕 일붕 서경보 큰스님의 삶을 새롭게 조명하고 정리한 연재 기록입니다.

한 알 옥구슬처럼 맑은 전생의 인연에서 비롯된 스님의 생애는, 단순한 승려의 전기를 넘어 인류 공동체를 향한 자비와 평화의 여정으로 펼쳐집니다.

이번 제6편에서는, 일붕 스님께서 세계불교도우의회 제17차 서울대회를 성공적으로 이끌며 불교 세계화의 중심에 한국을 세운 순간, 그리고 기네스북에 등재된 전무후무한 박사학위 126개의 지성적 위업을 조명합니다.

서울대회는 단지 종교적 행사가 아니라, 민족의 자긍심을 세계에 알리는 정신문화 외교의 대축제였습니다. 그리고 스님의 박사 기록은 진리를 향한 지혜의 탑을 쌓아올린 수행자의 증명이었습니다.

"불법은 국경이 없고, 자비는 인류를 향해야 한다"는 스님의 신념은 이 두 장면 속에 고스란히 담겨 있습니다.

『세계일화』는 이제 다시, 그 찬란한 여정을 따라 걷습니다. 진리의 등불은 멈추지 않고, 자비의 바람은 끊임없이 흐릅니다. 이제, 제6편의 문을 엽니다.

제15장. 세계불교를 서울에 모으다.

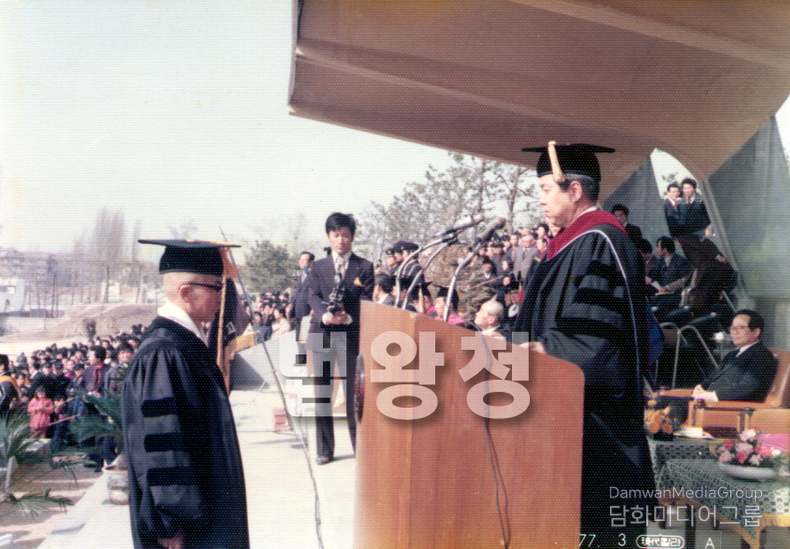

불교 올림픽, 제17차 세계불교도대회 서울 개최의 감격

불교가 한반도에 전래된 지 1,600여 년, 고구려 소수림왕 대에 시작된 그 맥은 민족의 정신적 뿌리로 자리해 왔다. 그런 한국 불교의 역사에서, 또 하나의 위대한 전기가 마련되었다. 바로 1990년 서울에서 열린 제17차 세계불교도대회(WFB)였다. 이 대회는 불교의 세계화를 위한 국제 연합체인 세계불교도우의회(WFB) 창립 40주년을 기념하며 치러진 행사로, 전 세계 불자들이 서울에 운집한 그야말로 ‘불교의 올림픽’이었다.

그러나 이 대회가 여기까지 오기까지의 길은 결코 순탄하지 않았다. 1978년 유치를 확정했으나 준비 부족으로 반환한 전례가 있었고, 다시 미국에서 열린 제16차 대회에서 어렵게 서울 개최가 확정되었음에도 불구하고 국내 불교계는 하나로 뜻을 모으지 못하고 있었다. 출가자 중심의 구조, 종단 간 갈등, 이해관계의 충돌은 세계를 향한 발걸음에 걸림돌이 되었다.

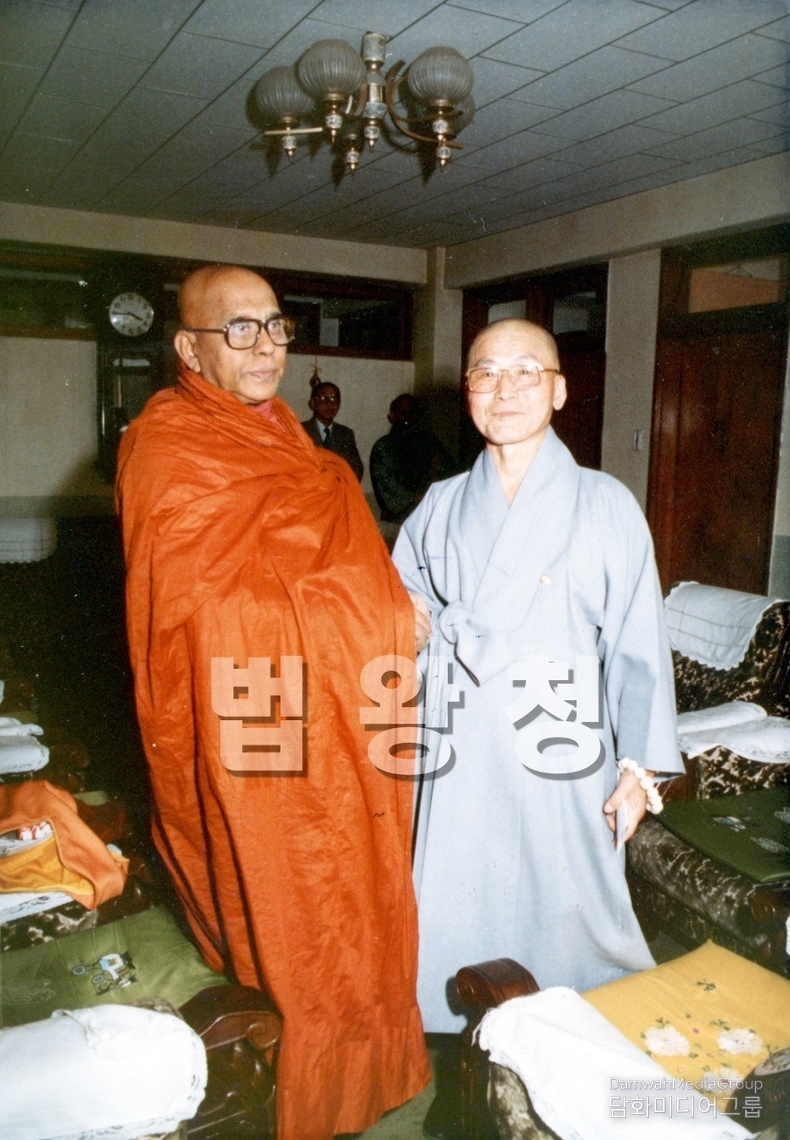

이때 불교계가 꺼내든 마지막 희망, 그것이 바로 일붕 서경보 스님이었다. “작은 이익보다 먼 미래를 보자”는 철학으로 평생을 살아온 일붕 스님은 대회 준비위원장 겸 본부장으로 추대되었고, 이는 분열된 불교계를 다시 하나로 모으는 결정적 계기가 되었다. 스님의 확고한 원력과 지도 아래, 10여 차례 이상의 대화와 조율 끝에 전국의 사부대중이 마음을 모았다. 불교를 넘어서, 민족과 세계 평화를 위한 대회로 승화시키자는 비전이 공유되었고, 드디어 서울대회는 완전한 성공을 향해 달려가기 시작했다.

1989년 롯데호텔에서 열린 준비위원회 발족식 이후, 일붕 스님은 80세를 앞둔 고령의 몸임에도 불구하고 동분서주하며 직접 발로 뛰었다. 국내외 언론에 호소하고, 각 종단을 설득하며, 때로는 신자들과 함께 거리에서 서명 운동을 벌이기도 했다. 그 결과, 10월 23일부터 열린 서울대회는 역사상 가장 성공적인 WFB대회로 기록되었으며, 58개국의 대표단이 참가한 가운데 한국 불교는 세계의 중심에 우뚝 섰다.

폐막 직전인 10월 29일, 스리랑카 본부로부터 ‘팍스 만디상’(세계평화상)이 수여되었고, 미국 빙거재단에서는 알버트 아인슈타인 인류학상을 전달하기 위해 직접 방한했다. "코리아 넘버 원!"이라는 외국 대표들의 환호는 그 모든 노고에 대한 최고의 찬사였다.

일붕 스님은 이 대회를 통해 불교의 울타리를 넘어 한민족 전체의 자긍심을 세계에 알렸다. 1986년 아시안게임, 1988년 서울올림픽, 그리고 1990년 세계불교도대회는 삼위일체처럼 대한민국의 문화적 역량과 평화정신을 드높였고, 그 중심에 언제나 초대법왕 일붕 서경보가 있었다.

제16장. 기네스북에 오른 박사 중의 박사

세계 126개 박사학위, 전무후무한 지성의 금자탑

학문은 한 사람의 삶을 빛내고, 그 민족의 가능성을 비추는 거울이다. 초대법왕 일붕 스님은 불교 수행자이자 교육자, 철학자로서 생애의 마지막 순간까지 배움을 놓지 않은 배움의 화신이었다.

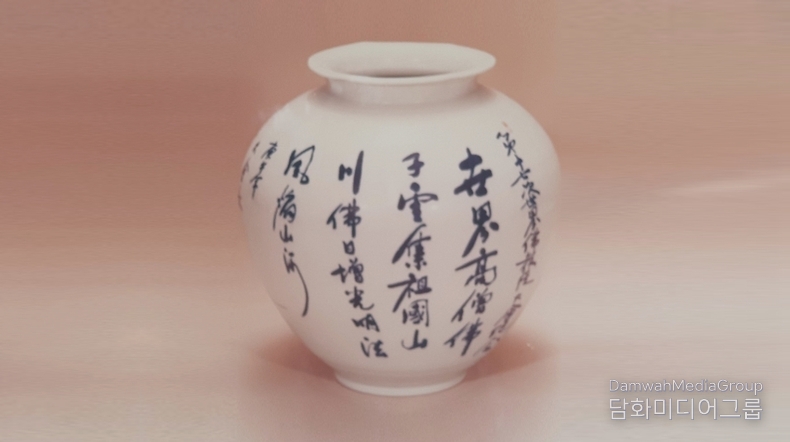

그 결과, 스님은 생전에 전 세계에서 박사학위 126개를 받은 인류 역사상 전무후무한 기록을 남겼다. 영국 기네스북 협회는 1990년 스님의 박사학위 74개를 공식 등재하며 “세계에서 가장 많은 박사학위를 가진 인물”로 기록했다. 이후 열반까지 총 126개 박사학위를 보유하게 되었으며, 이는 ‘박사 중의 박사’, ‘왕 박사’라 불릴 만한 경이로운 성취였다.

박사학위의 국적을 살펴보면 미국, 영국, 러시아, 대만(자유중국), 필리핀, 인도, 스리랑카, 카자흐스탄, 한국 등 무려 9개국에 걸쳐 있고, 분야 역시 철학, 종교학, 교육학, 정치학, 국제관계, 평화학 등 35개에 달하는 폭넓은 스펙트럼을 자랑한다. 특히 한 해에 12개의 박사학위를 받았던 1986년은 ‘한 달에 한 개꼴’이라는 놀라운 속도로, 평범한 사람은 상상조차 하기 어려운 집중력과 지속력의 결정체였다.

그러나 일붕 스님의 위대함은 단순히 ‘많은 박사학위 보유’에 있지 않다. 그 성취를 오만이나 과시로 삼지 않고, 오히려 아이들과의 대화 속에서 꿈과 희망의 씨앗으로 뿌렸다는 점에서 더 빛이 난다. 어린이들에게는 언제나 “너희가 제2의 서경보가 되어야 한다”고 말하며, ‘나는 특별한 사람이 아니라, 노력하는 평범한 사람’이라는 겸손으로 용기를 북돋았다.

“머리가 좋다고 생각하면 노력하지 않게 되고, 머리가 나쁘다고 여기면 포기하게 되니 둘 다 버려야 한다”는 스님의 말씀은 오늘을 살아가는 모든 이들에게 전하는 가장 값진 공부법이다.

그는 말한다. “공부란 결국 자신과의 싸움이다. 하루하루를 헛되이 쓰지 않고, 지금 이 말과 행동이 옳은 것인지 스스로 묻고 반성하며 살아가는 삶이야말로 진짜 박사다.”

스님은 박사학위를 쌓으며도 언제나 참선과 전법을 게을리하지 않았고, 강의실보다 절 마당과 아이들의 눈동자에서 깨달음을 나누었다. 학문을 수행의 도구로 삼은 스님은 결국 그 누구보다 높이, 그리고 깊이 사유하며 살아간 지혜의 불자요, 민족의 큰 스승이었다.

세계의 누구도 넘볼 수 없는 126개의 박사학위는 단지 숫자의 위업이 아닌, 정신의 승리, 불굴의 실천, 시대를 밝히는 지성의 횃불이다. 그리고 그 정신은 지금도 수많은 사람들에게 ‘가능성의 전설’로 살아 숨 쉬고 있다.